2014.05.12

全員参加活動の仕組みとしかけ

- 関連タグ:

-

- 現場改革・生産性向上

- 問題発見力

- ボトムアップ活動

- 海外工場

- 5S・見える化

- マネジメント

- 部門間連携

執筆者:

生産性向上を活人に繋げる「しかけ」

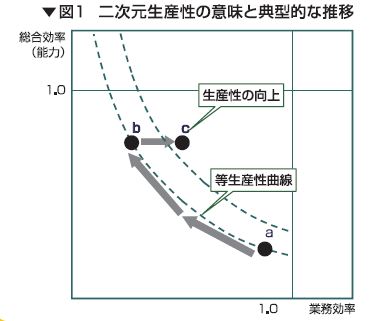

弊社の生産性向上プログラム(VPM)を導入いただいている企業の多くは、直接部門の生産性向上に成功し、それらの成果を創出余力の有効利用、いわゆる「活人」として刈り取っています。生産性の向上をモニタリングし、どの程度の工数を創出できるかは、部門長の判断が必要ですが、担当コンサルタントは常時、生産性を総合効率(能力)と業務効率の二次元で捉えており、一般的な見地からアドバイスを行っています。因みに総合効率、業務効率とは、

総合効率 = 基準出来高工数(基準工数×生産量)/

直接投入工数

業務効率 = 直接投入工数/全体工数

のことで、生産性とは、これら二つの指標の掛け算であることは様々な記事で紹介している通りです。

通常、改善・改革が進展すると、先ず能力の指標である総合効率が著しく向上します。場合によっては、活動期間中に総合効率が1.0を越えて増進することも決して珍しいことではありません。しかしながら、創出された余力を「活人」として取り出すには、もう一つの指標である業務効率に注目する必要があります。例えば、図1で、二次元生産性が点aから、点bへ移ったとき、総合効率は大きく増進しているものの、全体の生産性は変わっていません。何故変わらないのかと言えば、余力の発生部分を、間接工数という漠然とした工数プールに溜め込んだままで、有効活用するための使い道が未定義であることが主な原因です。

それ以外でも間接工数の把握問題として、例えば、部門の管理職工数、有給休暇者工数、会議や改善活動工数、2S5S工数、出張や欠勤、遅刻工数、教育、被教育工数、その他製造以外の課業外作業工数、等の工数項目については全体間接工数の中に正しく識別・分離しているか事前に検証、確認しておく必要があります。これらのエラー要素を取り除いた上で、上述以外の工数活用先を、①外注仕入れ工数削減、②他部門・他工程への応援、②内製・内作化、③社内プロジェクト参加、として全体工数から控除するような「しかけ」を用意すると、創出余力がこれらへの工数へ次第に流れはじめ、二次元生産性は点bから点cへと移動、すなわち外部導入工数の抑制と活人が実行されることで、始めて生産性が向上することになります。

最近のベルトン・トウトク・フィリピン(BTP)殿での活動では、このような考え方の下、二次元生産性を活動初期から導入し、大きな成果へと繋げています。

全員参加活動の仕組みとしかけ

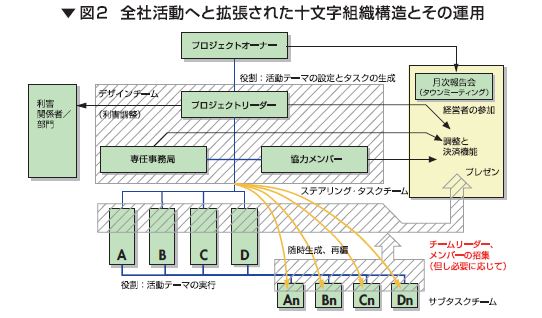

生産性向上活動は、直接製造部門から開始されることがほとんどでした。しかし、昨今のデフレ環境下では、生産性向上の目的が、生産量増大へ向けたものから、生産量減少へ向けたものになり、結果として創出余力を生産活動以外に使う、「活人」目的に変化しているため、従来のような直接製造部門だけの活動では限界がすぐに見えてきてしまいます。従って、活動範囲は、工場の間接部門を含む全工場、全社へと素早く広げていく必要があります。図2は、間接部門をも含む、全社活動へ展開していくときの活動組織形態の例を示します。弊社で使う十文字組織を拡大し、プロジェクト活動に対しても柔軟に対応可能となるよう工夫したもので、ワークアウトと呼ばれている活動組織形態の利点を取り入れ、推進チームが抱える様々な部門横断課題を解決すべく、水平ミニプロジェクトを多数創成できるようにし、またそれらミニプロジェクトが作成した解決案の素早い実行意志決定を、タウンミーティングで即決できるようにしています。

この手法も前述のBTP殿で、真っ先に導入させていただいており、既にいくつものミニプロジェクトが全社的に立ち上がり、経営課題の解決に大きな貢献を果しています。

全社展開へ向けた活人組織運営

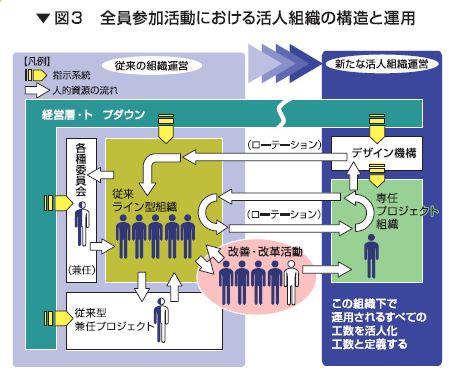

直接、間接を問わず、全社全員参加の活動を推し進めていくと、図3に示すように、従来の部門縦割りのライン型組織から、部門横断的なプロジェクト組織運用が必要になってきます。また、会社全体で見れば、ラインとプロジェクト組織活動は、例えて言うなら、布地の縦糸と横糸の関係に似ており、どちらが欠けても経営課題解決の効率化は難しくなってきます。特に生産性向上活動では、部門横断課題が多く発生すること、及び活人先として相当量の高付加価値作業が必要となることから、企業全体を見通せる組織プロセス管理の仕組みが欠かせません。図3の右側で示す活人組織運用はミニプロジェクト等で活動する全人員を示しており、常時この領域での人員数が生産性向上分を表す活人数と同等となっているため、明確にその数値が把握できるようになります。

その様な環境下では、直接、間接間の壁は少なく、社員の所属も固定され続けることがないことから、コミュニケーションギャップ、部分最適、モチベーション低下、と言った従来からの組織固有な問題が、今より一層改善していると期待されています。